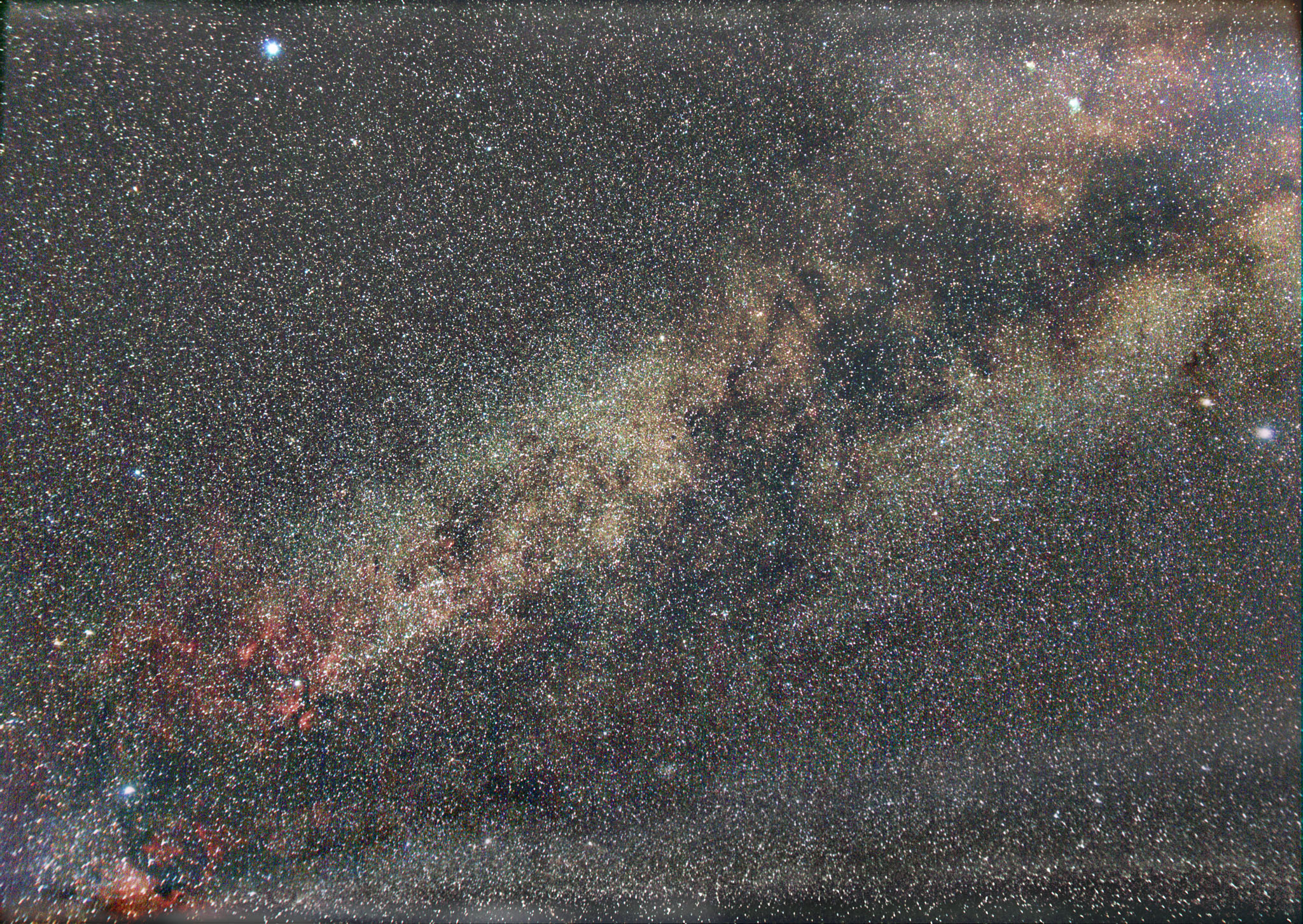

2025/3/20~21 from Sunnyvale California

Newtonian reflector of 250mm diameter with 1000mm focal length on CGEM with Quattro coma corrector, controlled by CPWI without autoguiding,

filtered by Svbony SV220

Lights: 300 x 15 secs, Darks: 30, Flats: 30 were taken with ZWO ASI294MC PRO.

Software:

SharpCap

Gain=420, Exposure=15,

White Bal (B)=95, White Bal (R)=52

Brightness=39, Gamma=94, Temperature=2.5

DSS, Noise Ninja, GraXpert, GradientXTerminator, Photoshop CS5