VC200L EOS REBEL T3, ISO3200, 2 minutes, 30 frames, 12/20/2013 Sunnyvale CA

VC200L EOS REBEL T3, ISO3200, 2 minutes, 30 frames, 12/20/2013 Sunnyvale CA

Sigma Zoom 150-500mm at 500mm, EOS Rebel T3,ISO3200, 90 seconds, 40 frames 12/30/2013 Sunnyvale CA

宇宙には数え切れない天体があり、それぞれが興味深いわけで、自分が知らない天体をいつも追いかけてる天文趣味人もいます。わたしの知り合いは2〜3年前NGCの眼視で、今まで9000のNGC天体を見た、1万になったら止めるとのことでした。もう達成したかも知れません。そういう影響もあってなるべく自分の知らない天体に着目して、写真も撮ってます。今回、棒状銀河に興味がでて、さんかく座のNGC925に着目です。この銀河非対称で、右側と左側の腕の物理的特性がえらく違うのです。2000年に出た論文のアブストラクトです。ウイスコンシン大学天文学科とIBMのWatson研究所、なんとまだあったんですねーIBMさん失礼、の研究員の共著です。わたしの撮影はVC200L+Reducer, EOSーKISS X50, 赤外改造、ISO3200、2分、40コマ、積算で80分です。積算時間がまだ不十分。天体写真よりは天体そのものの話しですので、こちらに投稿です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Structure and Star Formation in NGC 925 D.J. Pisano and Eric M. Wilcots Dept. of Astronomy, University of Wisconsin、Bruce G. Elmegreen IBM Research Division, T.J. Watson Research Center, August 2000 Astronomical Journal アブストラクト———————————————————————- WIYN 3.5メートル望遠鏡を用いたNGC925の恒星&スター形成特性の光学研究の結果 B V R & H 画像 によると、 銀河は明らかに非対称。等輝度線から、バーのセンターが全体の中心と一致していないことを発見。等輝度線のフィットから バーのセンターは外延部の等輝度線の中心にも、力学中心にも(ピサーノら1998より)一致しない。スパイラルアームを切ってみると、北側の腕が南側の腕とははっきりに異なっていて、南側のアームでは、恒星とH の輻射のピークのコヒーレンスが高く、HI分布のものと一致するが、北のディスクにはそのようなコヒーレンスは存在しない。我々はまた、NGC 925の大規模な星形成のためのガスの面密度を検討し、その挙動が後期型スパイラルより、不規則銀河のそれと一致していることがわかった。特に、星形成が、表面密度が後期型スパイラルでの星形成の臨界ガスの半径を超えてところでも起こっている。このような特性は、マゼランのスパイラルの特徴であるが、NGC925には 、後期型スパイラルにもかかわらず、一定程度存在することが解った。 ——————————————————————————– 一般的説明は Wikipediaにあります。 http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_925 です。中国語を含めてほとんどの言語の翻訳があるのですが、日本は定番天体志向が強いのか、日本語訳がないのです。以下は上記アブストラクトのもとの英語です。 Abstract———————————————————————- We present the results from an optical study of the stellar & star formation properties of NGC925 using the WIYN 3.5m telescope. Images in B,V,R, & H_ reveal a galaxy that is fraught with asymmetries. From isophote fits we discover that the bar center is not coincident with the center of the outer isophotes nor with the dynamical center (from Pisano et al. 1998). Cuts across the spiral arms reveal that the northern arms are distinctly different from the southern arm. The southern arm not only appears more coherent, but the peaks in stellar and H_ emission are found to be coincident with those of the H I distribution, while no such consistency is present in the northern disk. We also examine the gas surface density criterion for massive star formation in NGC 925, and find that its behavior is more consistent with that for irregular galaxies, than with late-type spirals. In particular, star formation persists beyond the radius at which the gas surface density falls below the predicted critical value for star formation for late-type spirals. Such properties are characteristic of Magellanic spirals, but are present at a less dramatic level in NGC 925, a late-type spiral.

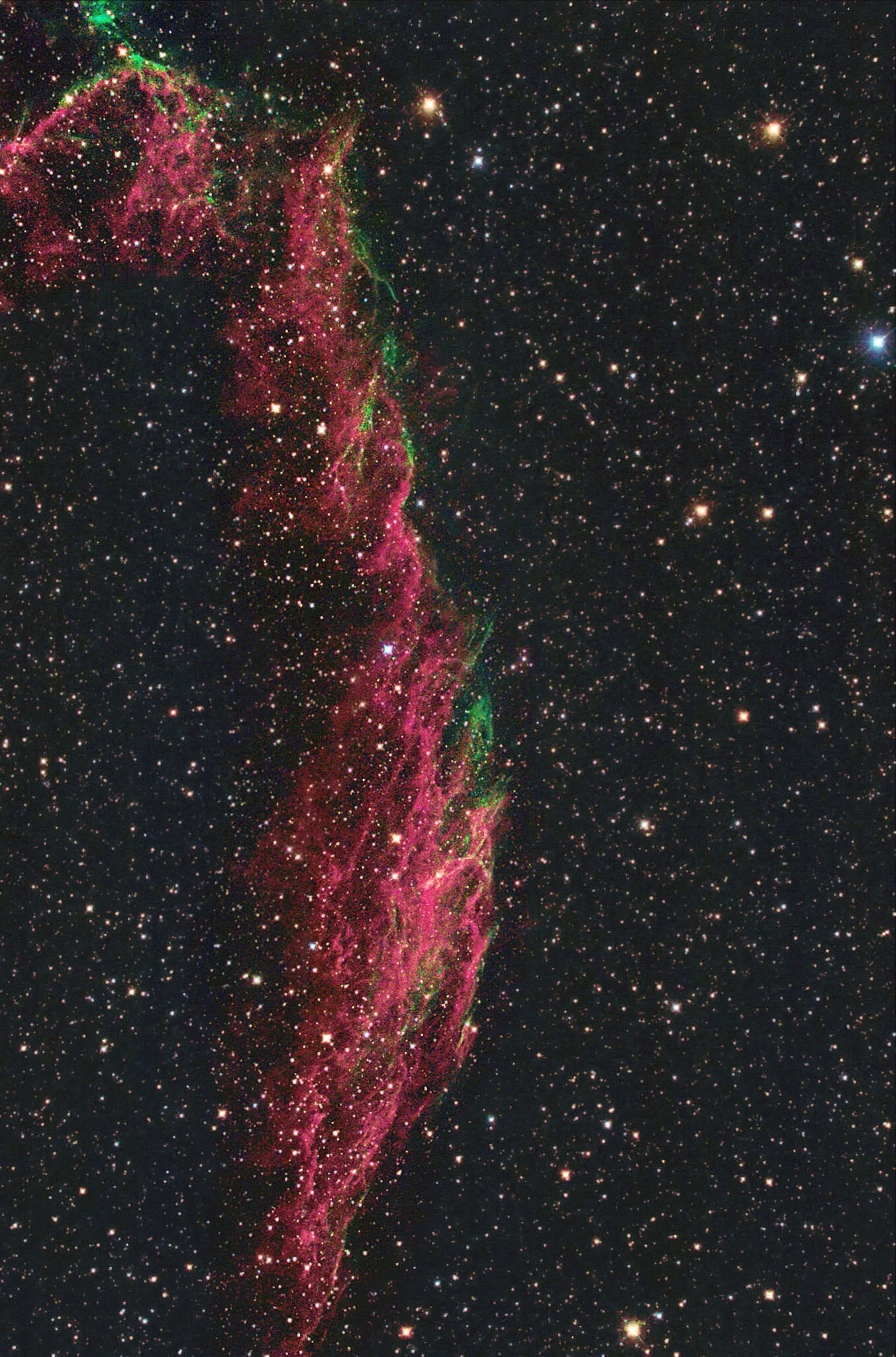

Skysurvey.orgによる天の川画像で見ると、この東側の網状星雲は結構明るそうで、光害地からの撮影(3等星まで見える)でも浮かび出るかもしれない。ということで、冷却なし、自分で改造のEOS KISS X2とバイサック(VC200L)で撮影した。ISO1600,2分露光/コマ、30コマをDSSでスタック、Photoshop CS5,XGradientTerminator,Calboni Tools,で画像処理。この星雲、超新星爆発の残滓で、網状ということだが、網というよりはよった綱に見える。三次元形状がさっぱり分らないが、網ではなさそう。

さそり座の赤い星アンタレス近傍, 北カリフォルニアより 6/28/2013 Antares Region, shot from Sunnyvale California ISO1600, 20 seconds/frame, 120 frames, cumulative exposure of 40 minutes Nikkor 50mm Standard Lens, Camera EOS KISS X2 (Rebel XSi) on EQ mount Halpha image, generated with 40 frames of 40 seconds exposure with Lumicon Ha filter and IDAS KLPS-P2 combined as an effective Ha filter 正式には「へびつかい座ロー(ギリシャ文字のρ)星雲複合体、Rho Ophiuchi cloud complex」で、ロー星は写真の白っぽい星雲の左中心の星。ロー星とその周りと東(左)に流れる暗黒帯が活動的な星形成の領域だそうで、研究対象として着目されてる天体。赤い領域は見た目華やかだがただ輝いてるだけの領域みたい。 光害地からの撮影はコマ数を稼ぐべしと言いながら最近何も出してないので、ちょうど Nikon Fの50mm標準レンズも使えそうになったことだし、このレンズの画角の絶好の対象、アンタレス付近を120枚撮りした。3等星までしか見えない自宅からは撮れないとずっと思ってたが、やってみるもの。上級は暗いところへ出かけて冷却CCDで20〜30分露光を何コマか撮ってるようだ。個人的には天体を被写体としてより物理的に見たいのだが勉強のほうは進まなくて写真撮りに傾斜。アンタレス近傍は天体写真趣味人に人気の対象。

VC200L (Reducer) and self-modified EOS REBEL XSI(450D), guided by 80mm tube with PHD guiding and Meade DSI PRO II, on Sirius EQ-G 40 lights at ISO1600 and 3 min. Exposure each, totaling 2 hours, 20 darks and 20 lights, stacked with DSS(DeepSkyStacker), processed with PS CS5 + Carboni Tool, Noise Ninja and FlatAid VC200L+自己改造EOS KISS X2、ISO1600, 2時間積算露光(3分x40枚)。 自宅 サニーベール、北カリフォルニアよりの撮影 6/3/2013。 撮影で、腕とか尾を出すのは難しい。この銀河は低高度で光害の影響がきつく、アンテナ(ひげ状雲)を出すのが難しい。これが将来起こるアンドロメダと天の川の衝突に近いとすると、太陽系は衝突面前面の星形成領域(つぶつぶ)に吸い込まれてしまいそう。もう楕円がずいぶん歪んでしまってる。

Same equipment as used for NGC 4038/39, 30 subframes of 3 min. exposure at ISO 1600, totaling 1.5 hours of exposure.